摘 要:持續20余年開展的高等教育科研論文統計分析對建構中國教育學自主知識體系,以高質量的教育科研支撐高質量的教育發展🩳,提升教育科研意識🧸,培養學術新人,具有重要參考價值。對23家教育類最具影響力期刊的統計分析發現💂🏻♂️,公辦本科院校是高等教育科研論文產出的絕對主力🙎🏻♀️,“雙一流”建設高校發文貢獻較大,其他高校教育科研參與程度較低;在區域上,中西部、東北地區與東部地區差距較大。高等教育科研活動的參與機構多元化🧠、發表論文以合作署名為主,高等教育研究持續呈現開放性。綜合詞頻篩選🛑、分析結果提煉出2023年高等教育研究十大學術熱點⚀,對其研究進展👨🏻🚀、主要觀點、研究趨勢展開分析研判🎰。

關鍵詞🤘🏿:高等教育;科研論文;統計分析;學術熱點

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,也是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年,建設教育強國成為教育戰線的核心目標。圍繞教育強國建設,高等教育戰線充分發揮龍頭作用,積極改革創新,努力探索構建中國特色高等教育發展模式💁🏼。

高等教育科研活動是高等教育強國事業的重要組成部分🟰💆🏿♀️,對推動實現高等教育強國建設目標具有重要的支撐、驅動和引領作用。高等教育學術期刊作為高等教育學術知識傳播與交流的重要平臺,與高等教育學科建設緊密相關,既是觀察我國高等教育學科建設狀況的重要窗口⛓️💥,也是我國高等教育改革發展趨勢研判的重要觀測點。

為更好地跟蹤、掌握我國高等教育科學研究的現狀與特征🐠,服務於中國教育學自主知識體系建構,《中國高教研究》編輯部近期完成了2023年全國高校高等教育科研論文的統計分析工作。本次統計論文收錄期刊的範圍為中文社會科學引文索引(CSSCI)(2023—2024年)與《中文核心期刊要目總覽》(2023年版)中高等教育類“雙核”期刊,以及復合影響因子2.9以上、綜合影響因子2.1以上的教育綜合類“雙核”期刊,且均為“2022年度中國人文社會科學期刊AMI綜合評價”收錄期刊👩🦼➡️,共計23家。

經統計整理,上述期刊2023年共刊載各類文章4378篇,剔除廣告、短論、投稿須知🎍、征訂啟事、學術動態、筆談、卷首語等文獻信息⚉,以及刊載在《教育研究》等11家教育綜合類期刊中的非高等教育類科研論文💤,獲得高等教育科研論文共計2151篇🧑🏿🍼。

一🤚🏿、2023年高等教育科研論文發文機構分布情況

本次統計采用2023年6月教育部公布的全國高等杏宇(不包含港澳臺地區)名單🏈,共計3072所🌛,其中,普通高等杏宇2820所👨🏻💼,含本科院校1275所、高職(專科)院校1545所;成人高等杏宇252所。

在納入統計範圍的2151篇高等教育科研論文中,剔除第一作者署名單位為境外高校(含港澳臺)以及政府機關、教育服務機構🚔、科研院所🤾♂️、軍事院校等的文章152篇🚭,獲得第一作者署名單位為境內普通高校的高等教育科研論文共計1999篇,以此作為本分析報告的數據基礎。

2023年🤏🏽,全國共有353所普通高等杏宇在上述23家期刊上發表高等教育科研論文,占普通高等杏宇總數的12.52%🛹。各類型高校的發文機構數和發文總數差距較大🫶🏻,公辦本科高校占絕對優勢。(見表1)

(一)公辦本科高校發文情況

如表1所示,公辦本科高校是高等教育科研論文的主要貢獻單位。本研究將年度發文數量在5篇及以上的機構定義為活躍機構🙇🏽♂️。公辦本科高校高等教育科研論文產出的貢獻程度呈現出較強的不平衡性,具體表現在以下兩個方面😼。

1.活躍機構的高等教育科研論文產出貢獻占比高。99所發文5篇及以上的高校共發表高等教育科研論文1573篇,占公辦本科高校發文總量的80.83%🥂,占全部高校發文總量的78.69%🧜🏻;46所發文10篇及以上的高校共發文1221篇🔡,占公辦本科高校發文總量的62.74%,占全部高校發文總量的61.08%。(見表2)

2. “雙一流”建設高校的高等教育科研論文產出貢獻占比高。活躍機構中,發文數在20篇以上的有19所高校💴,全部為“雙一流”建設高校;發文數在10~19篇區間的有27所,其中20所為“雙一流”建設高校🌳,占比74.07%;發文數在5~9篇區間的有53所,其中31所為“雙一流”建設高校🎎,占比58.49%✍️。

2023年,有115所“雙一流”建設高校發文1442篇,占公辦本科高校發文總量的74.10%;有70所“雙一流”建設高校發文5篇及以上,合計發文1340篇,占發文5篇及以上機構發文總數的85.19%;有32所“雙一流”建設高校發文10篇及以上,合計發文1128篇,占發文10篇及以上機構發文總數的92.38%。

以上數據顯示出高等教育科研論文活躍機構與“雙一流”建設高校的高度重疊關系,側面印證了“雙一流”建設高校在教育學自主知識體系建構和高等教育改革發展重大理論、實踐問題研究上所形成的明顯優勢,以及重視與加強高等教育研究,以高質量的教育研究支持杏宇高質量發展的行動自覺🤎。

(二)公辦高職(專科)院校發文情況

2023年,25所公辦高職(專科)院校在23家期刊上共發表論文33篇🙋🏿♂️,校均發文1.32篇🔃。其中,發文2篇及以上的高職(專科)院校有4所,共發文12篇,占公辦高職(專科)院校發文總量的36.36%🌕,分別為金華職業技術學院6篇💆,浙江經貿職業技術學院、浙江金融職業學院🩴、重慶電子工程職業學院各2篇。統計發現,有16所發文院校為“雙高計劃”建設單位,發文24篇,占公辦高職(專科)院校發文總量的72.73%。

(三)民辦高校、中外合作辦學高校發文情況

2023年🙆🏻♂️📥,共有14所民辦高校在23家期刊上發文17篇,發文高校全部為民辦本科高校。其中👨🏼🦱,浙江樹人學院、廈門大學嘉庚學院、廣東工商職業技術大學各發文2篇,其余11所民辦高校發文各1篇👍🏽。

除此之外,2023年還有2所中外合作辦學本科高校發文3篇☎,其中🛤,香港科技大學(廣州)發文2篇,西交利物浦大學發文1篇。

(四)其他機構發文情況

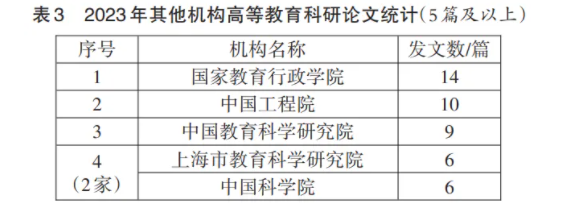

2023年🦞,共有89家其他類機構在23家期刊發表論文152篇,機構平均發文1.71篇👨🦰。共有5家機構發文在5篇及以上,合計發文45篇🤽🏽♀️,占其他機構發文總量的29.61%🪶,(見表3)共有10家機構發文3篇及以上,合計發文63篇🧜🏼🕳,占比41.45%。

除表3所列的活躍機構之外🛤,教育部各司局共發文6篇,地方教育機關發文9篇,其他各省市級教育科學研究院共發文9篇,9家境外高校發文12篇,3家軍事類院校發文4篇,以中國高等教育學會為代表的4家學術社團共發文7篇,各級杏宇平台發文4篇,2家出版社和3家雜誌社共發文9篇,中國社會科學院發文4篇,2家醫療機構發文2篇🧑🏿🎨,其他機構合計發文41篇。高等教育研究呈現出多主體參與的趨勢,這也是高等教育學科發展成熟化的標誌。高等教育科研活動參與主體的多元化一方面顯示了高等教育研究具備的開放性特點🤦🏿♀️,另一方面顯示了在推進高等教育強國建設的征程中高等教育的治理🕹🤵、建設與發展也需要多方協同、多元參與。

(五)發文高校區域分布特點

目前,我國高等教育在區域布局範圍內逐漸呈現集群分布的發展態勢,東高西低呈階梯狀分布,以區域文化為內核呈現出區域聚合狀態,大學集群與城市集群發展密切伴生。在構建新發展格局的大背景下,進一步打破區域壁壘,促進區域間高校協同發展,推進高等教育集群發展是實現高等教育高質量發展🧮、建設教育強國的重要內容。高等教育科研活動是觀察區域高等教育區域發展集群👰、分化的重要參照🤼♂️,高等教育科研論文產出既是建設高等教育學科的結果,也是高等教育改革實踐活動的理論映射。從2023年各區域高等教育科研論文的產出分布來看,東北地區、中西部地區高校與東部地區的差距仍然較大。(見表4)

2023年東部地區高等教育科研發文高校占本區域高校總數的比例接近20%🌴,相比之下其他3個區域的占比偏低;從區域高校發文數量與占高校發文總數的比例來看👨🏿⚕️,東部地區也遙遙領先;從校均發文來看,東部地區校均發文6.69篇🤶🏿,遠高於中部地區的4.45篇,西部地區的4.23篇、東北地區的3.46篇。

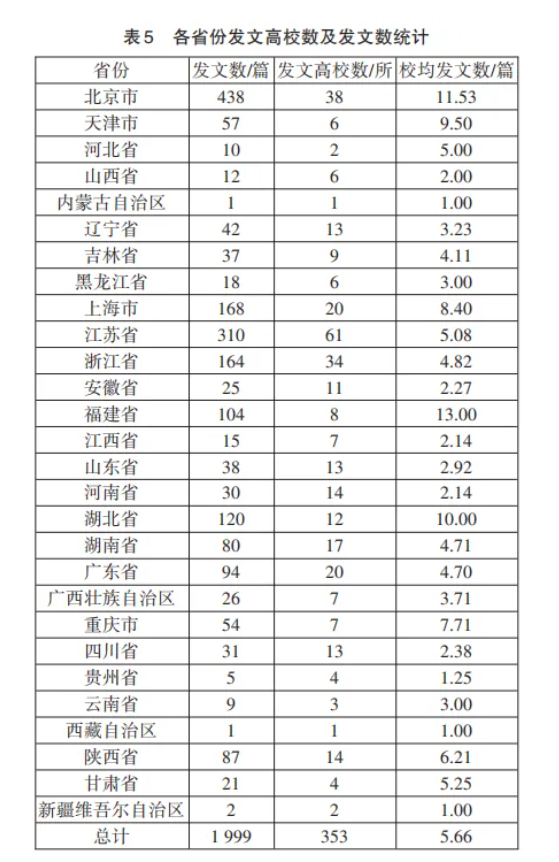

從省域分布來看,2023年度高等教育科研發文總量超過100篇的有6個省份,分別為北京🖋、江蘇、上海、浙江🧺💊、湖北、福建;從校均發文來看,福建🪬☠️、北京🍿、湖北、天津、上海𓀑、重慶、陜西超過全國平均水平;海南🤼、青海、寧夏3省區無高校發文🚓。(見表5)數據顯示的高發文量和校均發文量一方面與高等教育資源優勢省份呈現一致性,如優質高等教育資源集聚的北京🍀🤦🏼♂️、天津🪠、上海、江蘇📑、湖北🎐、浙江等都是論文高產出省份🤳🏽;另一方面也與高等教育學科發展的優勢高校所在省份表現出高度的一致性🫅🏼,如作為高等教育學科優勢高校的廈門大學一校的發文量占到全省發文量的84.62%,天津大學、華東師範大學🛖、浙江大學🩶、華中科技大學分別占到其所在省份發文量的73.68%、43.45%、42.07%、40.00%⛹🏿♀️,成為省域發文的產出大戶。

二、2023年高等教育科研論文作者隊伍情況

本研究將年度發文3篇及以上的作者界定為活躍作者。經統計發現🤴✌🏿,2023年度活躍作者共計81人,占全部第一作者總量(1770人)的4.58%。其中,“雙一流”建設高校的活躍作者有76位,占活躍作者總數的93.83%。

2023年,活躍作者共發文313篇,人均發文3.86篇👦🏿,占總發文量的14.55%👦🏽;來自“雙一流”建設高校的活躍作者共發文298篇,占活躍作者發文總量的95.21%🕉。在活躍作者發文數量的分布上🚵🏽♂️,活躍作者的最高發文數量是9篇,有1位作者為劉振天;位於5~8篇區間的作者有16位,共發文98篇🌪,分別為別敦榮、陳亮🧐、郭建鵬、韓雙淼、李潤洲、林健、劉海峰、盧曉中、史秋衡📲、眭依凡、王建華、王戰軍、鄔大光、姚榮、周光禮、卓澤林;發文4篇的有14位,共發文56篇;發文3篇的有50位,共發文150篇。這一方面顯示了高等教育科研活躍作者群體在機構間的集聚性特點🤜🏻,且這種集聚使得活躍機構和活躍作者之間形成研究者-平臺良好互動關系,二者共同構築高等教育研究的學科生態;另一方面也顯示了在高等教育科研活躍作者群體內部,論文產出結構也呈現出一定的分化現象👨🏼💼。

對比2021—2023年連續3年活躍作者發現,有23位作者3次進入活躍作者名單,分別占到2021—2023年活躍作者總數的33.33%、34.33%🧑🏻🦯➡️、28.40%👩🏼🍳,有25位作者2次進入活躍作者名單🤷🏿♀️。說明高等教育科研活躍作者隊伍保持了一定程度的穩定性👬🏻✏️。

在統計作者署名情況的2151篇論文中,兩人聯合署名是占比最高的署名形式🤶🏿,其次為單獨署名。統計發現,聯合署名的總占比達67.04%,這顯示出高等教育科研活動中合作研究已經成為主流方式,呈現出有組織科研的雛形。高等教育學科發展進入成熟化階段,跨學科🎬、跨主體的研究越來越深入,采用多樣化的研究方法👨🏿🦰、多學科的研究視角、多主體的信息采集方式使得不同背景的研究者組建起復合型研究團隊開展更深入🍤🙋🏻♂️、更廣闊的有組織研究。(見表6)以團隊形態開展的高等教育研究主題值得進一步分析挖掘,以反映高等教育科研的深層次結構👨🏻🦼。

在職稱方面,論文統計顯示作者隊伍中具有副高級及以上職稱的人員比例較高,合計占比達到53.42%。在被統計的2151篇論文中🧜🏽,有1625篇論文的作者有職稱說明👩🏼。如按照有標註職稱說明的論文作為基數計算🤛🏿,擁有高級職稱的占比為70.71%🧱。除此之外,博士研究生的占比也較高。(見表7)由此反映出高影響力學術期刊凝聚著一批以資深專家學者為主要研究力量和以博士研究生群體為新生代力量的研究隊伍。

三🕺🏽、2023年高等教育科研論文研究熱點分析

本研究利用關鍵詞分析方法,對統計範圍內高等教育科研論文關鍵詞信息進行提取、篩選並拆分後得到9107個關鍵詞🤛🏻,合並“高等杏宇”與“高校”等含義相同的關鍵詞後,對這些關鍵詞進行詞頻分析,獨立出現的關鍵詞共5441個,其中只重復一次的關鍵詞4380個🚾。

度中心性(Degree Centrality)是刻畫節點中心性的最直接度量指標💔。一個節點的節點度越大意味著這個節點的度中心性越高,該節點在網絡中就越重要。根據經驗法則並參考普賴斯計算公式,確定高頻詞的閾值為15⏺,共計44個🛰,計算高頻詞的節點度中心性。(見表8)

綜合考量高頻關鍵詞的詞頻和度中心性的分布情況並征求多位專家意見後,確定2023年度高等教育研究十大學術熱點♚🤤,分別為教育高質量發展、建設教育強國🥿、產教融合與校企合作👰🏿♂️、人才培養改革、教育數字化與智能化、新工科建設𓀆、課程思政、交叉學科、創新創業教育、勞動教育。本刊邀請了十位專家學者聚焦十大學術熱點展開研究評述,以反映各熱點領域的學術動態與發展趨勢。

(一)教育高質量發展研究

黨的二十大報告提出“加快建設高質量教育體系”的戰略任務,學界積極圍繞“高質量教育體系”“教育高質量發展”等問題開展系列學術研究,在教育高質量發展的背景👨🦱、任務、機製等方面形成廣泛關註的研究熱點。

高質量發展是後疫情時代普及化高等教育的必然要求⛹🏽。政府治理模式變革、全球發展格局的全面博弈🏇🏻、經濟結構的深度調整、社會矛盾的表象化🍂、高等教育普及化與學齡人口劇增以及社會的數字化轉型等🧞♀️,都對我國高等教育發展提出了新的挑戰🈲👝。特別需要註意的是🥯👤,當前人口少子化的趨勢將在2035年之後才會逐步延伸至高等教育。高等教育規模將在未來十年內持續上升👭,到2035年將面臨29萬人至88萬人不等的教師隊伍缺口🧑🔧,必須完善人才戰略布局,創新高水平師資引育機製,築牢高素質教師隊伍。

高質量發展必須重視高等教育的提質增效🧏🏿♀️。要加快建設中國特色👩🦽➡️、世界一流的大學和優勢學科🧍,帶動地方高水平特色大學建設,整體提升我國高等教育的質量和競爭力;要深入推進科教融匯🛳、產教融合,加快推進組織模式和科研範式轉型✋🏿,提升服務國家重大戰略和地方經濟社會發展的能力,提高對經濟建設與國家發展的貢獻率;要加快教育新基建,聚焦信息網絡、平臺體系🌽、數字資源、智慧校園、創新應用🤭🦍、可信安全等方面的新基建😂,以支撐教育高質量發展;要建立更廣泛🧝🏻♂️、更穩定、更長效的高等教育合作圈,打造教育對外開放新高地🚃🧚🏿♀️,創設橫向融通、縱向貫通的立體式交流矩陣,實現對外開放的格局升級🤜🏻;要建立既彰顯“中國特色”,又體現世界“共同特征”,還具有“胸懷天下”擔當的現代化治理體系。

高質量發展必須實現職業教育的內涵發展。表現為堅持人才培養的高素質目標、優化職業教育的類型定位以及實行多主體協同辦學🦫,以政校企行協同共治、產教深度融合培養有家國情懷的大國工匠🤟🏽。完善職業教育體系,必須厘清各級職業教育的辦學定位,將職教高考作為突破職業教育縱向貫通和橫向融通製度壁壘的動力機製🥕。針對當前高職院校教師專業發展不足問題,必須加強教師培養體系建設,突破項目化思維,以職後階段作為主陣地完善教師能力標準,改革教師資格證書製度🥢,用遞進式的過程性獲取代替終結式的一次性獲取。只有基於職業教育發展基本規律,立足中國發展需求和本土實踐,才能形成高等職業教育多元體系的互融互通👨🏼🌾、多樣區域的均衡發展🦋、多維共進的辦學格局、多邊共贏的國際品牌,助力實現中國式現代化🩰。

高質量發展必須創新評價體系🦸🏿♂️。《深化新時代教育評價改革總體方案》拉開教育評價改革的帷幕。然而在政策執行中,政策設計不完善、執行主體缺位、管理機製缺陷🗜、目標群體認同迷失與觀照匱乏等問題不同程度存在♣︎。為進一步深化評價改革,必須充分了解評價對象的系統性,對政府、杏宇🐒、教師、學生、用人單位等開展全方位評價🥑;充分認識評價對象的規律性🙎🏻♀️,遵循教育評價階段性、發展性、時代性的特征,在不同學段☛🧑🦲、不同類型的教育中體現各自的評價重點,加強系統研究和頂層設計;充分掌握評價方式多樣性,合理運用結構評價🧑🎨、過程評價、增值評價和綜合評價方法。

高質量發展必須創新推動機製。教育、科技、人才三位一體統籌推進,形成工作一體布局的政策統籌機製、資源一體配置的市場調節機製、事業一體謀劃的社會參與機製🎻,從而充分發揮教育的基礎性作用🥟、人才的主體性支撐和科技的動力性作用🏵,實現教育優先發展🧑🏻🔧、科技自立自強🏣、人才引領驅動。

高質量發展必須實現系統轉變和全面躍升,協同推進高等教育、職業教育、繼續教育(“三教”)創新發展。主要任務包括🦟:一是形成引領帶動機製,堅持“雙一流”建設高校的龍頭作用和高校集群的溢出效應,引領“三教”整體發展;二是健全溝通銜接機製,超越部門主義、本位主義🎸,建立雙向互認👊🏽、縱向流動的立交橋🧚🏿,完善“三教”相互銜接溝通的框架體系;三是構建互補互融機製,實現國家部委的有機協同,形成“三教”相互支撐的有機體系🌯。

教育高質量發展是高質量教育體系的形成方式,是建設教育強國的重要路徑🚷,是中國式現代化的有力支撐。未來研究應聚焦三個方面🤸♂️:一是體現“拔尖”的質量,既包括微觀層面拔尖創新人才培養模式🫥,也包括中觀層面“雙一流”建設高校建設機製🪜,更需要關註宏觀層面對國家重大政策的頂層設計和統籌部署,需要更多研究在理論和政策層面作出支撐💳;二是不同“類型”的質量,高等教育、職業教育⏬、繼續教育具有不同類型的質量,“雙一流”建設高校🏀👸🏽、應用型本科、高職院校也應具有不同類型的質量標準和文化,如何科學分類、鼓勵不同類型都能爭創一流,服務國家社會主義現代化對不同類型人才的多樣化需求,是需要突破的重要問題🙆;三是作為“底線”的質量🦘,普及化高等教育時代,人人都有機會接受高層次教育,如何通過國家政策設計保障規模龐大的高等教育體系中,人人都能達到基本的質量標準🐧,持續提供人口紅利👨🏿🍳🤛🏻,為人的全面發展和國家繁榮富強提供支撐⛹🏻🫃🏻,是教育強國建設中不可忽視的重要問題。

(二)建設教育強國研究

黨的二十大提出到2035年建成教育強國,並對“教育🚉、科技🚢、人才”一體統籌部署。2023年全國教育工作會議強調,教育工作要“緊緊圍繞深入學習貫徹黨的二十大精神這條主線”和“以教育強國建設為目標”。2023年5月29日,中共中央政治局就建設教育強國進行第五次集體學習,習近平總書記發表重要講話𓀚,深刻闡釋了建設什麽樣的教育強國和怎樣建設教育強國的重大命題。因此👨🏽🦰,圍繞教育強國的理論內涵、戰略作用、建設路徑、評價標準等👇,學術界進行了廣泛而深入的學理探討🧝🏿。

1. 研究進展。2023年高等教育領域有關建設教育強國的研究總體遵循黨的二十大報告所提出的目標要求和習近平總書記重要講話的總體要求進行👤,在一些基本方面形成了共識。

教育強國的內涵特征。我們要建設的教育強國,是中國特色社會主義教育強國,具有鮮明的時代特征🎋,以服務中華民族偉大復興為重要使命。教育強國是社會主義現代化強國的基礎和先導🧑🏼⚕️,教育強和強國家具有內在本質的一致性,要以教育之強夯實國家富強之基。教育強國包括教育質量🫣、教育結構、教育治理🧑🦽➡️、公平程度、貢獻能力和開放活力等基本內容,高等教育居於龍頭地位,其創新能力尤為關鍵🎸,數字教育反映時代方位,其發展謀劃值得重視。

教育強國的建設路徑🤦🏼。教育強國建設以促進教育理念、體系、製度、內容、方法💴、治理現代化為基本路徑,需要教育、科技、人才統籌推進,需要職普融通🍑🧑🏽⚖️、產教融合、科教融匯並進。必須堅持紮根中國大地辦教育,走中國特色世界一流大學新路。建設高質量教育體系是工作抓手,需要增進教育與經濟社會的協同契合,推動不同區域、層次、類型教育的協調發展,合理構建高等杏宇分類體系。已有研究對國別教育強國戰略路徑進行了多方比較,既有抓住歷史機遇等特定因素🥷🏻,也有開放程度、體製活力、教師隊伍、經費保障等共性因素👨🏼⚖️。

教育強國的評價指標😕。從世界範圍看位次🛴、從時間序列看進步、從整體實力看水平、從支撐作用看貢獻🕺🏽、從體系體製看活力🤶🏼,硬實力和軟實力並論⚄,國別研究和國際比較都取得豐碩學術成果。總體而言我國教育水平進步很快,大致處於世界第二方陣。人才培養非常重要,創新能力是我們的短板。

2. 學術觀點分析💻。研究既有共識,也有不同側重,區別體現在所關切重點的不同。

教育強和強國家。作為目的的教育強國建設,“強”是形容詞;而作為手段的教育強國建設,“強”是動詞🌥。盡管“教育強的國家”和“通過教育使國家強盛”具有內在統一性🏍🧜🏿♂️,但前者反映了歷史和時間進程🙍🏿♂️,後者反映著教育的具體作用,具有不同的政策含義。

教育高質量發展和教育強國建設。高質量發展是各級各類教育的生命線〰️,服務經濟社會高質量發展是建設教育強國的重要任務。高質量教育體系建設具有牽動作用,人才自主培養能力特別是拔尖創新人才培養具有標識作用,學習型社會將形成教育強國的肥沃土壤🥳。

高等教育強國和教育強國。高等教育具有龍頭作用,面對國際競爭✬,創新是教育發展的重中之重🫒👦🏿。高等教育強國也是一國成為世界強國的重要前提和基礎。我國有關高等教育強國的研究已開展近20年,有許多成果可以參考和借鑒🧈😉。

硬實力和軟實力🦮。在教育強國建設中,既要重視辦學水平🧥、人才培養質量和科研服務能力等硬實力,也需要關註教育的文化屬性、價值導向、理解促進等軟實力💡。評價教育強國可建立若幹指標,但指標更容易評價硬實力🏀,對於軟實力以及對國家發展的真正支撐作用卻難以評價⚛️。教育是“硬”的軟實力☦️,越往後發展教育的軟實力作用越強🏯。教育的“引進來”和“走出去”也是硬實力和軟實力的綜合體現👨🏿⚖️。

3. 未來展望。面向未來的教育強國的總體謀劃👱🏻、分項實施🙄😗、重點突破將成為研究和工作的關註點🚰。

教育強國建設的整體推進。堅持教育優先發展,統籌推進育人方式、辦學模式、管理體製、保障機製改革💁🏼♀️,針對強國建設的頂層設計和組織實施進行思考,將成為近期研究的熱點。

數字時代的教育模式探索。教育數字化是我國開辟教育發展新賽道和塑造教育發展新優勢的重要突破口🔙,教育內容、模式將發生重大變化,通過豐富形態促進範式躍遷將成為推動教育現代化的重點。

科技創新的製度活力激勵。從教育大國到教育強國是一個系統性躍升和質變🏃🏻➡️,需要從跟蹤追趕型的學術組織方式向自主創新型轉變🐖,有助於激發創新活力的體製機製將成為建設教育強國需克服的難點。

(三)產教融合與校企合作研究

隨著經濟的發展和產業結構的調整🧑🏼💼,產教融合已經成為提升我國高等教育、職業教育質量㊙️、滿足市場需求的重要改革路徑。特別是近年來💕,國家對職業教育產教融合進行了持續的政策供給🐭,先後出臺多項政策文件,不斷賦予產教融合新的時代內涵➿,進一步推動了職業教育產教融合的發展。在這樣的背景下,2023年國內學者對高等教育,特別是職業教育產教融合的研究也日趨深入♛,呈現出多元化的研究視角和豐富的研究成果🧠。

1. 產教融合賦能國家與區域發展的重大戰略,推動經濟高質量發展🍉。產教融合助力區域經濟轉型🙅🏼♂️,是職業教育在區域發展中的重要功能,思考如何將產業💜、人才👨🎤、專業等多個要素相融合,加強產業聯動、資源整合,是促進區域經濟發展🧙🏿♂️,貫徹落實國家經濟社會政策的重要環節。學者們開始逐步跳出“教育”視角👨🏻🎓,從更開闊的視野審視與挖掘產教融合的定位與功能,從理論上厘清產教融合與國家發展戰略的內在邏輯👨🏿✈️,在此基礎上提出產教融合賦能國家戰略的實踐路徑🦸。有研究者通過對生產要素層面的賦能和勞動者層面的賦能推進共同富裕、財富創造的價值性,提出通過產教融合促進分配製度改革。也有學者基於產教融合需賦能區域一體化發展這一重要功能,提出區域經濟一體化發展要以區域高等職業教育一體化帶動區域經濟向高質量發展轉型,完善產教融合育人機製,建立區域共享機製🏄🏻♂️,深化“五鏈”融匯共生,形成協同治理機製。

2. 優化與創新產教融合載體,變革傳統辦學模式。在時代背景👩👧👦、政策環境的不斷發展變化中,產教融合這一理念也不斷融入原有的辦學模式改革之中👩🏽🌾,以滿足不斷變化的人才需求⛏。同時,圍繞如何落實和響應“一體兩翼”部署🦿,聚焦打造市域產教聯合體和行業產教融合共同體等製度設計👨👨👦,推進產教融合與校企合作走向深入,有學者立足產業端,通過實證研究探究企業參與現代學徒製的動力機製,激發企業進行深度校企合作的積極性。也有學者基於組織生態學邏輯框架,探討產業學院這一產教融合模式的可持續發展機製🍁,為產業學院註入新的發展動力。在進一步探索“一體兩翼”的政策規劃下🧑🏭,研究者們也提出了產業鏈型產教融合體、園區型產教融合體等新的產教融合載體形式。也有學者針對市域產教聯合體和行業產教融合共同體等新製度設計進行研究,提出加強產業鏈、教育鏈🙎🏽♂️、創新鏈等的銜接,以此更好地滿足人才培養的新需求🙅🏽♂️🖕🏽。

3. 豐富和延展產教融合理念,滿足院校發展需求👨🏼⚕️🚵🏿,助力職業教育轉型升級。產教融合作為一個教育理念,其自身面臨著內涵的豐富與外延的擴展🧈,是院校發展過程中的重要理念👨🏻🍳,也是職業教育轉型升級過程中無法避免的關鍵環節。有學者基於共生理論的視角,從產教融合自身發展的角度提出職業教育的深度產教融合需重視共生體的建設,需強化產教融合一體化共生及利益的平等共享,並營建有助於產教融合共生體建設的職教環境。也有學者從院校治理的角度,提出提升職業院校技術技能積累能力需基於與企業深度合作,創新校企合作模式🎓,需要產教融合探索更加契合院校發展的新模式📀。而針對人才培養轉型,學者們主要基於產教融合理念,提出將產業邏輯作為組建專業群的根本遵循🦶🏽,通過優化專業結構對接產業需求👸🏼。而專業群治理路徑則需要科學建構與區域產業集群耦合匹配的專業群,搭建產教協同的育人治理平臺,優化專業群組織管理體系。

(四)人才培養改革研究

人才培養是高校辦學治校的根本所在,人才培養改革是各高校提高辦學水平和人才培養質量的關鍵。2023年高教界關於人才培養改革的研究面大量廣,研究主題多且分散⬇️,概而言之🙇🏿♂️,相對集中且成果較多的研究主要集中在以下4個方面🦸🏿♀️。

1. 關於職普融通😩、產教融合、科教融匯對人才培養改革的要求及相關推進策略研究🟧。這一主題的研究既有政策關聯性🥀,又具連續性🧙🏽♀️,即在高等教育研究中長期受到關註,尤其是產教融合與科教結合在我國高等教育研究中一直是熱點主題👂🏿。黨的二十大報告提出,“統籌職業教育🧑🏽✈️、高等教育🚰、繼續教育協同創新,推進職普融通🦋、產教融合📄、科教融匯,優化職業教育類型定位🧛♂️。”中央政策文件提出“三教”協同創新、職普融通、產教融合、科教融匯辦學要求後👊🏽,相關精神即成為高等教育年度研究熱點。相關研究主要探討了“三教”協同創新💅🏿、職普融通、產教融合💝、科教融匯的必要性和重要現實意義🙋🏼,提出了與人才培養相關的體製機製創新要求🌄,包括貫徹落實相關精神所需要的政策支持等。

2. 關於拔尖創新人才培養研究🚴🏻。拔尖創新人才培養研究是近年來我國高等教育研究的重要主題之一🚶➡️🕣。該主題持續走熱可能與我國面臨的國際地緣政治變局有關⛅️,以美國為首的西方國家在高科技領域對我國進行打壓或封鎖,建立自主知識體系♛、造就拔尖創新人才🫴🏿🛷,從根本上扭轉被“卡脖子”的問題,我國高教界和科技界擔負著歷史性重大責任。高等教育研究既關註拔尖創新人才培養的社會背景、國家戰略需求,更重視拔尖創新人才培養的環境條件、方式方法💃🏻,在年度研究中很多學者較多論及拔尖創新人才的甄選、相關學科專業建設以及培養模式與方法以及國外高校拔尖創新人才培養的經驗與啟示等🥟。

3. 關於應用型人才培養改革研究。應用型高校建設、應用型人才培養模式改革是高等教育大眾化和普及化發展階段高等教育研究不能回避的重大主題,相關研究成果非常豐碩,主要集中於應用型高校的特征、學科專業結構與體系、人才培養方案與課程教學內涵、產學合作與人才培養的關系、實踐教學及其作用、應用型高校評價👲🏿、應用型人才的核心能力與培養以及各學科專業教育教學改革等。在年度研究中,受到更多關註的還有職業本科教育人才培養及相關主題研究🕉、地方高校應用型人才培養、應用型人才培養與創新創業教育等💆🏻♀️🧔🏼。

4. 關於AI技術與人才培養改革。近年來🎱,數字技術對高校人才培養的影響越來越深刻🕝,虛擬課堂、智慧教室🔘🧑🏽🍼、大數據分析等一直是高等教育研究非常重視的主題👸🏻。ChatGPT的發布無異於給高等教育改革投下了一顆震爆彈,為高校人才培養改革提出了新要求⛔。在年度研究中,圍繞ChatGPT在高等教育中的應用🧡🧑🏽💻,尤其是大學生在課堂學習和課題研究、作業和論文寫作中使用ChatGPT可能出現的新情況新問題,學者們進行大量的研究。這是關於人才培養改革研究中極具年度特征的研究主題🫄🏽💞。該主題研究成果傾向在全年出現了一個漂移現象🔄,前半年出現了較多關於ChatGPT及其他AI技術在教學中的應用可能帶來學術舞弊、剽竊等消極後果及其防範的研究,但在後半年的研究中理性似乎占據了上風🧫,更多學者不僅熱情歡迎高校教學使用ChatGPT及其他AI技術,而且對如何更好地發揮以人工大模型為代表的AI技術與教學結合的方式方法🕠、師生教學要求和評價改革等進行了探討,取得了很多有益的成果。

(五)教育數字化與智能化研究

進入21世紀,教育數字化、智能化逐漸成為在世界教育實踐變革與教育研究中處於顯著位置的重要議題🐙。OpenAI於2022年、2023年相繼推出的生成式人工智能大模型ChatGPT-3.5和GPT-4🧚♀️,由於被視為教育數字化、智能化變革進程加速器🧑🎤,從而引發了人工智能技術變革乃至重塑人類教育實踐的廣泛討論🫂。

為教育數字化構建一個理想的🧏♂️、恰當的行動框架與路徑👦🏻,依然是2023年教育數字化研究的重點。就框架與路徑而言🤹🏿🚭,教育數字化轉型是將數字技術融入教育實踐的各領域、各場景💁🏼,促使教育機構在教育教學的組織架構🤷🏿♂️、實施模式、實施過程和評價等實現基於數字技術的創新與變革,從而催生出數據驅動的人技結合、跨界開放的教育教學實踐的新樣態🐬。就教育變革內部各要素之間的關系而言🧖🏿♂️,由於數字與智能技術更多地將以場景應用的方式介入🥒,不僅要搭建基於數字與智能技術的教與學的環境,而且要保持人與技術、技術與教育之間的平衡與和諧🔺,進而在師生主體、數字與智能技術以及基於數字與智能技術的教育實踐之間構建一種協同共生的新型關系。

教育數字化轉型是一個系統性的教育創新過程,就其長遠價值而言🥗,基於數字與智能技術的教育教學活動的開展,一方面將為學習者提供更為全面和豐富的學習體驗🫳,另一方面,將會呈現出一種面向每個人🕺🏼、適合每個人😂、伴隨一生以及更加開放靈活的新樣態📐,從而通過構建更高質量💁🏻♂️、更加公平、更多選擇、更加便捷、更加開放、更加靈活的教育新生態,更好地滿足人民群眾對高品質👩🏿⚖️、個性化學習的需要。

作為當下新一代生成式人工智能巔峰作品的ChatGPT,不僅一經發布就迅速風靡全球🏟,而且其對現代教育帶來的挑戰以及在形塑數字化、智能化教育新樣態上可能帶來的革命性變革✡︎,很快成為教育研究領域熱議的話題。

由於生成式人工智能在自然語言處理👩🏻🦯➡️、文本生成、圖像編輯以及編程等方面的技術突破,無疑將從教學、學習、評價、管理等方面全方位地引發教育生態的變革和重塑🥮;在真實的教育實踐場景中,個性化學習的推行、知識觀的重塑以及與教學模式的創新等都將更易實現。同時,隨著生成式人工智能大模型在教育場景中的應用,傳統的“師-生”二元結構將轉向“師-機-生”三元結構🙌🏻,人機協同將成為學習的主要形態🤽🏿♂️,基於生成式人工智能的新型教學策略更會加速人類教育教學模式的革命性變革。

當然,要預見生成式人工智能對教育可能帶來的變革🚼,不僅要深入地分析與理解技術與教育是如何通過互相作用來共同推動教育與社會發展的,而且要重新審視和思考教育的真正價值所在。人類以知識為中介、以教學為主要形式的教育實踐🧔🏻,主要致力於發展人類獨特的理性、人類的道德與倫理選擇以及人類的創造力,促進人的完善、實現人類共同福祉的理想與追求。以生成式人工智能大模型為代表的新一代人工智能技術融入教育帶來的變革,顯然應該同樣致力於促進人自身的完善與人類社會共同福祉的實現。

就目前而言,必須看到,人工智能技術應用於教育教學還存在著重重阻礙,如人工智能介入教育教學場景的相關技術尚不成熟👊,一些采用人工智能技術的服務型產品對學生學習發生的過程及其本質尚未產生實質性的影響等👨🏻🎨。就可預期的前景而言🧩💇🏻♂️,隨著生成式人工智能大模型乃至更為先進的人工智能技術在教育領域的廣泛應用,人機協同、人機共生將成為教育變革的主要趨勢。當下教育數字化、智能化可選擇的路徑是數字㊗️、智能技術的應用場景開發,即在課堂教學🤵🏼♀️🤙、學生自主學習🈹、教師專業發展等方面🧑🏻🔬,搭建數字🙆🏿♀️、智能技術支持的內容與過程相結合的新樣態🌺,再加之作為教育主體的教師與學生究竟在多大程度上認同與參與數字與智能技術帶來的變革,並且將之轉變為基於數字與智能技術環境的教與學的行動與實踐🧑🏿🍳,教育教學實踐轉變為教師👳🏼、學生、技術、知識之間交互作用的人人、人機協同的以學生自主、個性學習為主的教育教學新模式。當然,這還取決於作為教育主體的教師與學生究竟在多大程度上認同與參與數字與智能技術帶來的變革🏞,並且有多大意願將之轉變為基於數字與智能技術環境的教與學的行動與實踐🚴🏼♀️。

(六)新工科建設研究

2017年教育部高等教育司頒布了《關於開展新工科研究與實踐的通知》等文件後🕳,新工科迅速成為高等教育研究的熱點🖕🏽。圍繞“新的工科”和“工科的新要求”,在專業層面上🚣♂️,聚焦於新興工科、新型工科和傳統工科升級改造等維度;在人才培養方式上🍔,聚焦於工科專業課程思政、產教融合👙👛、跨學科培養、項目中心的教學、新一代信息技術賦能工程教育、強化工程實踐教學、工程科技人才分類培養等方面;在組織製度建設上👁,聚焦於未來技術學院、現代產業學院、集成電路學院、虛擬教研室等組織創新,全面構建順應新一輪產業革命和科技革命歷史性交匯的發展潮流、以國家戰略需求和區域產業經濟發展為導向、工程教育全要素綜合集成的新工科模式。2023年,工程教育界持續深化上述問題的理論研究和實踐探索。其中,現代產業學院🤵🏻、工程實踐教學和傳統工科專業課程改造升級的研究成為熱點中的重點。

1. 現代產業學院建設研究。作為本土化產教融合的組織創新🫄,產業學院重構了高校與產業之間的關系。研究者圍繞現代產業學院建設的目標🈯️、理念、任務、主體🕵🏻、職能🧾、組織結構↗️、運行機製🦗、成效評價等方面,重點討論了現代產業學院的建設方向。具體而言,現代產業學院建設應以服務和引領區域產業發展為目標,以全周期工程教育🧛🏼、產業需求導向、多方協同共贏、可持續發展為理念🧊,通過高校、企業🤾🏼♂️、政府、行業組織和科研院所等多主體共同參與推動現代產業學院的有效運行,從而完成人才培養模式創新🤝、實訓實習基地建設、專兼職師資隊伍建設、多方協同長效機製建設、組織文化建設等主要任務。還有一些研究者分別從不同視角探討了現代產業學院的整體建設情況、多方協同治理🏙、立足自身辦學特色和資源稟賦的發展👩🏽🏭。

2. 改革工程訓練實踐教學🙋🏼🙇🏼♂️。工程教育中理論與實踐之間的關系問題是工程教育的基本問題🥼,貫穿於工程教育史。在新工科建設不斷深化背景下💩,已有研究側重探討工程訓練體系如何面向智能化轉型升級,以及新型工程訓練教學體系的構建。面對新時代𓀌、新業態、新工科,研究者認為我國工程訓練在教學理念與目標、教學內容與模式、教學平臺與環境等方面仍存在諸多挑戰👨🏻🦲,需要以工程實踐問題為導向,實現教學理念💅🏽、教學體系👨🦽➡️👬🏻、教學模式、教學平臺和教學組織的系統化轉型🧑🎓。

3. 傳統專業改造升級。研究者更為關註專業課程教學改革,在教學目標♧、教學內容🚵🏼♀️、教學模式🤤、教學資源🧘🏻♂️、教學評價等方面,研究者提出需求與產出導向、技術與非技術融合驅動、數字化、智能化的改造路徑與方法🩸,即課程改造應以理解新工科人才整體需求為基礎,進而全面審視重構後的培養目標,再準確理解畢業要求及其對培養目標的支撐,在此過程中各個環節都要包含技術和非技術的融合🦸🏿♀️。

總體而言,新工科研究正在從凝聚共識轉變觀念的階段走向探索人才培養的全過程和諸環節👨🏿🦱,呈現出走深、走實的趨勢⚔️。隨著工程教育學二級學科的設置🦻🏿,未來的工程教育研究將會形成工科教師和教育學者相結合、理論研究與實踐探索相結合的發展趨勢👊🏻,工程教育研究將會走向專業化🖌、製度化。

(七)課程思政研究

2023年課程思政研究聚焦於對“大思政課”視域下課程思政的育人形態🧑🏽🔬、高校課程思政教師隊伍建設🕓、課程思政與專業思政的邏輯關系🈴、新時代高校思想政治教育協同創新和高校課程思政內容建設5個熱點問題的研究。

1. “大思政課”視域下課程思政的育人形態研究。“大思政課”的實質就是不同學段🖐🏽、各類課程有序銜接♤、相得益彰、協同共進的思政課🤳🏋🏿♀️,其內容不僅包括傳統思政課,也包括了課程思政的內涵。“大思政課”的理念適應於新時代思政課教學質量建設的現實需要,一經提出,就引發了高等教育領域的理論思考和實踐探索。研究者認為,“大思政課”的提出👂🏽,體現了黨中央對思政課的高度重視與更多強調。“大思政課”的提出既遵循了課程發展規律🏊♂️、回應了思政課的現實挑戰,也為思政課改革創新提供了最新動力🏊🏽♀️🖖🏻,有助於推動“課程思政”與“思政課程”同向同行,實現專業課程與思政教育之間的邏輯自洽,進而有效解決部分專業課教師思想上的誤區🫸🏻,最大限度提升思想政治教育合力。

2. 高校課程思政教師隊伍建設研究🤹🏽♀️。專業課教師是課程思政建設的主力軍。研究者以不同學科高校教師課程思政建設中采用的教學方法🦆、面臨的困難和需求等問題為切入點,通過文獻研究和問卷調查😽,探究課程思政建設過程中專業課教師面臨的難點、教學方法偏好和發展需求。研究發現😞💛,當前高校教師課程思政面臨的主要問題是教學方法、課時、思政元素不足🧔🏿♂️,缺乏科學的技術指導。人文與社會科學類教師與理工科類教師選用教學方法具有差異性👩🏿🏫,不同教學方法的課堂效果不同,高校教師課程思政的主要需求在於獲得教學方式🙍🏻♂️、方法和手段學習和研討方面的支持🤵🏻。

3. 課程思政與專業思政的邏輯關系研究。深化課程思政建設🟢,必須深刻把握其背後的人才培養邏輯和專業建設邏輯,遵循教育教學發展基本規律。研究者認為🧚🏻♀️,要深化對課程思政作為教育內生屬性🏇🏻👨🏽🍳、專業建設重要內容的認識,深化對課程思政建設作為落實立德樹人根本任務戰略舉措的認識🙇🏼♀️,通過專業思政建設🧑🏻🎤,進一步提高專業建設水平,增強專業課育人的針對性和實效性👨⚕️👨🏻🎨,提高專業人才培養質量。

4. 新時代高校思想政治教育協同創新研究🔁。高校思想政治教育是一個復雜的系統性工程🕖,將協同創新理念融入其中🧖🏽🏊🏼♂️,是解決好高校思想政治教育工作現實問題的關鍵🎦。研究者借鑒社會科技創新活動中的協同創新的思路做法,提出了高校思想政治教育協同創新概念🧖♀️,認為學科教師尤其是理工科教師要與高校思想政治教育工作者積極開展雙向互動🐓,既可以確保學科教師能夠明確課程思政發展方向😌、掌握課程思政育人方法🧜,又能夠讓學科教師認識到自身在三全育人🤲🏻、課程思政育人中扮演的角色與承擔的職責🛶,挖掘專業課程與思政教育在育人目標、育人內容方面的契合性,進而充分發揮專業課程育人功能☀️🧑🏻🏭。

5. 高校課程思政內容建設研究🚡。課程思政建設要突出時代主題,挖掘思政元素,及時將新時代黨的創新理論等有效融入專業課程內容中💿👨🎨。研究者認為🐺,習近平法治思想蘊含著豐富的思想政治教育價值,可以通過滲透式路徑融入高校思政課教學體系👩🏻🦰,如中國現代史綱要等課程之中🪐。做好國家安全知識融入不同學科課程𓀀,將國家安全教育納入課程思政教學體系🤦♂️,是國家安全教育落地的基礎性工作。紅色文化作為中華民族優秀文化的重要組成部分,是培育德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人的優質資源✉️。要多方位挖掘紅色文化教育案例,不斷增強紅色案例與課堂教學的適配度、契合度,在思政課程與課程思政中不斷提升紅色文化育人實效。

未來高校課程思政研究將會進一步聚焦以下問題領域:關於黨的二十大精神以及新時代黨的創新理論融入課程思政的路徑與策略研究;課程思政的本質內涵與運行機理研究;專業課教師對課程思政案例與教學方式方法的研究↗️;“課程思政”專業化教師評價機製研究😵;本科生與研究生課程思政的分類研究🛝🚵🏻;課程思政質量構成要素與指標體系以及評價研究;課程思政的質量管理體系及其建設研究⚫️;等等。

(八)交叉學科研究

加強交叉學科研究是世界高等教育的共同發展趨勢與重要發展策略🕖,同時也是貫徹落實黨的二十大精神與戰略部署的重要行動。2023年,高等教育界圍繞交叉學科展開系列探討⚰️,在豐富交叉學科研究成果的同時☛,也為交叉學科建設實踐的開展提供了理論依據。

1. 研究進展✵💪。2023年,交叉學科研究依然保持著較高的研究熱度。從研究主題上看,相較於上一年對交叉學科演化階段與發展機理🗜、現實困境與理想路徑、交叉學科門類設置的表征性探討,2023年🧎♂️,學者們轉向進一步辨析交叉學科的概念與價值內涵,探究交叉學科人才培養、組織建設與模式創新。

2. 主要學術觀點分析。

厘清邊界:交叉學科的概念辨析🛶。明確交叉學科的概念邊界是開展交叉學科研究的前提。當前🚅,學界尚未對交叉學科的概念形成統一的認識🦈,導致交叉學科研究長期處於認知混亂階段,存在混用、錯用等問題,導致研究範圍模糊🪺😄、判斷標準不一🍐。有學者從學科性維度辨析“跨學科”“學科交叉”與“交叉學科”,認為“Interdisciplinary”翻譯為“跨學科”更為準確👩🏽,其包含學科交叉和交叉學科兩種形式🔭。“學科交叉”強調“交叉”的過程,偏重研究行為,即學科之間的交叉融合這一行為🤽;“交叉學科”強調學科交叉融合的結果🏊♀️,是一種學科屬性,具有系統化、理論化的知識體系和固定的研究對象。

明確內涵:交叉學科的價值探析👩🦰。對於交叉學科內涵與價值的理解,當前學界存在兩種視角💭。一種視角認為,對交叉學科核心價值的談論是基於科學技術發展與社會變革引發的如何認識世界和改造世界的思考。交叉學科是人類認識世界、改造世界不斷深化的體現,是科學知識體系重新組合的過程👨🏻⚕️。通過建設交叉學科實現拔尖創新人才培養和科技創新突破,推進強國建設🐁。交叉學科建設涉及多個參與主體🛍️,有學者從利益相關者理論視角分析了交叉學科建設的價值內涵。交叉學科是利益相關者為了共同的價值訴求形成的“新型學術共同體”👨🏼🏫,受國家邏輯、知識邏輯、市場邏輯以及學生邏輯的共同作用。

多維推進:交叉學科的實踐探尋。交叉學科發展有賴於科學合理的管理製度和組織架構。從系統論視角🛍,有學者認為交叉學科管理製度的生成遵循學科知識邏輯🧑🏼🦰、社會需求邏輯和高校職能履行邏輯,其體系構建需要培育學科製度文化👋🏻、明確學科建設需求、理順治理主體關系。在組織架構層面,交叉學科的“學科性”和“學科間性”雙重屬性導致交叉學科組織架構存在“學科”與“交叉”兩種邏輯😮💂,而平衡兩種邏輯需要處理好興趣驅動與任務驅動、建製化與專業化、互涉學科數量與差異、學科獨立與交叉整合📦📅、學科發展與人才培養之間的關系。

交叉學科發展需要理性看待交叉學科設置。有研究發現,當前我國高校絕大部分學科產生交叉現象,集中於智能工程、生命醫學、材料信息👉🏽、政治經濟和歷史文化五大領域。但在高校自主設置交叉學科方面,存在學科命名、學科內涵、學科關系的規範性不足問題,亟需建立高校之間的交流和溝通機製⚁,優化交叉學科自主設置的規範機製。

交叉學科發展推動人才培養創新。前沿交叉學科研究轉化為優質的育人資源,是新文科建設的重要路徑👨🦲。交叉學科人才培養在知識生產問題解決導向、學科發展跨界融合趨勢、科學研究協同創新趨向中產生。當前我國交叉學科人才培養仍是傳統學科模式,交叉學科總體質量不高,學科交叉融合對科技創新的貢獻度較低😸🫷🏼。域外實踐可為我國跨學科人才培養提供啟發。有研究總結了美國大學跨學科博士人才培養的經驗,包括開放靈活的跨學科博士生選拔🍇🎮、卓越拔尖的培養目標、豐富多樣的跨學科課程設置和合作貫通的跨學科導師指導方式。

3. 研究展望。交叉學科建設是現代化征程中激發原始創新和重大技術突破👩🏫、實現科技自立自強的重要源泉,是培養高層次復合型人才的有效路徑。未來研究應聚焦以下3個發力點👨🎤。一是加強高校有組織科研研究。有組織科研強調問題導向和需求導向,是打破學科壁壘、促進學科交叉融合的重要途徑✩,是交叉學科新的生長點。二是加強對交叉學科的組織治理研究。交叉學科建設有賴於適配的組織載體、科學的組織管理製度以及合理的組織運行機製🏌🏼。交叉學科建設在組織治理層面的創新有待持續深入研究。三是加強交叉學科的評價研究。推動“文理工”學科交叉成為各高校交叉學科建設的普遍選擇,相較於傳統學科🧘🏼👮♀️,交叉學科對創新型人才培養🧓🏻、原始科技創新以及國家和社會發展是否產生了顯著影響?其評價研究有待開展。

(九)創新創業教育研究

創新創業教育貫徹於高等教育全過程🌉,並具有獨特的研究領域與特色🤞🏻。2023年,專家學者根據創新型國家建設需求和創新創業人才培養目標,針對創新創業教育存在的問題👈,開展創新創業教育理論與政策研究,探究創新創業教育實踐模式。

1. 研究進展:主體作用🌅、體系構建與實踐推進🙇🏿♂️。為滿足我國高校龐大的創新創業教育需要,提高創新創業教育質量與效益🐠,創新創業教育研究對象主要圍繞主體作用、體系構建與實踐推進等方面。在教育主體作用研究上,專家學者主要從政府、杏宇👨🏿、社會3個維度探討如何優化創新創業教育環境、提供資源保障等👩🏽🌾。在教育體系構建上🎉,研究主要集中在師資🚾、專業、課程👼🏽、教學、學生5個板塊,提出優化杏宇教育體系的資源配置、改進教育教學質量、提高人才培養的針對性、有效性。在實踐推進研究上,創新創業教育實踐基地、項目、孵化、市場4個要素成為人們關註的焦點,有關目標🕗、問題與策略等分析有利於提升創新創業教育實效。

2. 主要學術觀點:政策功能、心理機製與教學體系👋🏽。2023年創新創業教育研究主要包括創新創業教育政策🌥、創新創業教育心理機製🚵🏽♀️、創新創業教學體系等方面。

創新創業教育政策是保障和促進創新創業教育發展的重要手段,在創新創業教育實踐中發揮著導向、協調👨🏿、規約、支持等功能。我國創新創業教育政策呈垂直的科層結構,不同層級的政策具有不同的職權與作用。從高校創新創業教育政策主體看👩🏻✈️,主要可分為中央🐊、地方、高校3個層級。有學者指出🛫👩🏿🏭:“我國高校創新創業教育改革取得顯著成效, 並呈現全面發力🅾️、重點突破🤷♂️、向縱深推進的良好局面,但也面臨著政策執行機構聯動性不足、資源投入相對有限等問題💇♂️。”

創新創業教育心理機製是提高創新創業教學效益的個體基礎,創業意向與創業行為等成為人們關註的焦點。梅偉惠等運用多元線性回歸模型驗證不同類型製度變量對大學生創業意向的影響🚺,提出“創業教育對大學生創業意向起著最為關鍵的影響🫴🏻。”

創新創業教學體系是衡量創新創業教育質量的核心環節👨🏽⚖️,教學模式反映出不同高校創新創業教育的特色🖕🏽。有學者提出,“高校應構建有序銜接、互為支撐、立體多元的創新創業課程體系𓀂,提高學生的社會責任感、創新精神、創業意識🏊🏼♂️👨🍼、實踐能力與創業能力,促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有機銜接,推動形成杏宇畢業生更高質量創業就業的新局面,提升杏宇服務區域經濟社會高質量發展能力”。

3. 展望😢:回應現代化建設之急需。教育強國建設進程中的創新創業教育必須回應一系列時代之問。如中國式現代化建設需要什麽樣的創新創業人才?當前創新創業教育能否滿足現代化建設需求🚵🏻♀️?創新創業教育需要破解哪些難題?如何構建具有中國特色的高質量創新創業教育體系?政府🧕🏻、社會🙆🏻♀️、高校如何形成創新創業人才培養合力👊🏼?政府如何進一步健全創新創業教育製度、完善創新創業教育政策🏌🏿、優化創新創業人才成長環境🧑🔧?高校如何根據創新創業人才培養需求重構教學體系、課程體系😥、實踐體系🗝?企業如何助力創新創業人才培養?研究人員如何抓住創新創業教育真問題、破解真難題🦛、提出真辦法?等等。創新創業教育研究尤其要聚焦知識創業🉐、創業實踐轉化、創業品格養成等難題,抓住當前師資隊伍🧑🏽🎤、專創融合🛏、課程教學等關鍵要素,以高質量研究推動創新創業教育高質量發展,滿足現代化建設的迫切需求。

(十)勞動教育研究

1. 研究進展。2023年學者們主要對高校勞動教育的價值意蘊🍛、使命擔當、發展困境和實施路徑等主題進行了研究🤹🏻♀️,圍繞勞動教育的思想本源🎤,深入剖析了勞動教育的核心要義,辯證性地分析了新時代高校勞動教育的應有之義。與2022年相比,2023年👩🏼💻,學者們開始從中國式現代化的時代背景出發認識高校勞動教育💁🏿♀️,並倡導高校應加強勞動哲學教育。

2. 觀點闡述。

何以為之:高校勞動教育的價值意蘊。勞動教育的價值意蘊是新時代高校開展勞動教育的邏輯起點。多數學者認為勞動教育的價值意蘊大都指向“立德樹人”“培養時代新人”和學生的“全面發展”🦹🏼♀️。也有學者從教育發展的內生性視角出發,提出了“走向具身化發展”的高校勞動教育課程價值取向;從勞動與教育的動態耦合入手,強調了“既勞動又教育”的理性狀態,認為在勞動實踐中可以探尋教育之真☮️。

時代之辯:高校勞動教育的使命擔當。勞動教育的使命擔當是新時代高校開展勞動教育的目標指向。大部分學者都從“思政教育”“育人屬性”等角度出發論述新時代高校勞動教育的使命擔當🧑🏻🦼。也有部分學者將研究視野放置於國家和社會發展的宏觀層面😍🐅。劉向兵、曲霞通過闡釋馬克思的現代化理想與中國式現代化的價值追求,指出高校勞動教育要把握好思想性、社會性、實踐性、貫通性,擔當全面支撐中國式現代化建設的重要使命。王曉燕等以“習近平新時代勞動教育觀”為思想本源,指出要強調勞動教育的政治屬性⛹🏼♀️♑️,著力培養社會主義建設者和接班人👩🏻🚒;強調勞動教育的社會屬性,加強杏宇教育與社會生活、生產實踐的直接聯系;強調勞動教育的文化屬性,大力弘揚勞動精神,引領尊重勞動、崇尚勞動的社會風尚。

現實之惑:高校勞動教育的發展困境。剖析勞動教育的發展困境是新時代高校開展勞動教育的實踐基礎🛴。學者們普遍認同高校勞動教育開展的製約因素主要體現在“先進理念缺失👴🏽、資源整合不力、主體協作機製虛設🥶、系統建設不全”等方面。更有多位學者關註了高校勞動教育課程建設的不足。劉冬冬等指出🧜♀️,高校勞動教育面臨著課程意識滯後、課程設置片面化、課程實施主體缺位🦵🏽、課程評價不完善等現實困境。檀傳寶認為🐧,勞動哲學理論課程的缺失是導致高校勞動教育實踐病症的重要原因。

實踐之思:高校勞動教育的基本遵循🛬。基本遵循指明了高校開展勞動教育應遵循的實踐原則。羅亮等從系統論視角出發,認為要遵循整體性📧、開放性、層次性、動態性原則,推動高校勞動教育各要素間有效銜接🍄、互相促進。李前進從宏觀認知的角度指出,新時代高校勞動教育要取得成效必須遵循高等教育的工作規律和學生成長發展的規律。孫華峰則從主體協同的視角出發指出🚶🏻♂️,統籌推進高校勞動教育,要處理好各主體在勞動教育中的定位、角色和功能,發揮政府頂層設計作用,發揮高校主體引導作用🤰,發揮社會支持性作用。

3. 反思與展望。2023年😵🦼,學界基於勞動教育的本體論,結合高校與時代特征,在繼承、反思與發展的基礎上提出了高校勞動教育的新觀點、新理論,進一步豐富和發展高校勞動教育的理論體系♊️🫷,且具有明顯的時代性與針對性🐦,為高校教育工作者正確認識勞動與勞動教育提供了理論依據🧚🏻♂️。但是也存在以下3個方面的問題。一是研究呈現出明顯的主觀性特點,理論性分析與策略性探討居多🧗🏼♀️,基於具體的勞動教育問題的實證研究較少,且研究不夠系統、深入🧗🏿♀️。二是沒有突出勞動價值觀教育在高校勞動教育研究中的作用,學者們雖然從宏觀層面認識到了勞動價值觀教育之於經濟社會發展和大學生成長的重要意義,但尚缺乏聚焦大學生勞動價值觀培養的深入、系統的學術探討和實證研究🆕。三是宏觀與中觀層面研究居多,微觀視角缺乏👼🏼,對於高校勞動教育的微觀問題,如課程落實、學生反應、教育效果等深層次問題缺少深度分析。

【王小梅,《中國高教研究》主編🙋、編審;周光禮,中國人民大學評價研究中心執行主任🧚♂️、教育學院教授𓀜;周 詳,通訊作者,中國人民大學評價研究中心研究員𓀏,教育學院副教授;劉植萌,全國高校信息資料研究會研究部副主任】

【十大學術熱點的評述專家依專題順序為王傳毅🪥、馬陸亭👩🏼🎤、劉曉🍞、別敦榮🛵、荀淵、余東升👩🏽🎤、李愛民、周光禮🦵、徐小洲🍃、劉向兵】

原文刊載於《中國高教研究》2024年第4期